高校美育課程文化認同層次構建與實踐路徑探索

摘要:本文深入探討了高校美育課程的意識形態屬性,以大學生理想信念和價值觀的文化認同作為切入點,巧妙將認同過程劃分為感性認同、理性認知和價值形成三個階段,進而構建了“培養‘文化自覺’意識,塑造‘文化自信’態度,實踐‘文化自強’使命”的核心文化認同層次。研究通過“美學和藝術史論類、藝術鑒賞和評論類、藝術體驗和實踐類”三類遞進式高校美育課程,深度融合多元地方優秀傳統文化,運用多樣化的教學手段和豐富的教學場地,創新性地提出“1+3+N”高校美育課程實踐育人新機制,旨在為高等藝術教育工作提供懇切參考。

關鍵詞:高校美育課程;文化認同;美育實踐;地方優秀傳統文化

一、研究背景與核心概念界定

(一)研究背景

自 2020 年國家陸續出臺《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》《教育部關于全面實施學校美育浸潤行動的通知》等一系列文件之后,國內學界對美育課程研究熱情愈發高漲。高校美育課程主要依托公共藝術課程展開,構成落實高校美育的關鍵路徑。當下研究主要集中于三個維度:其一,公共藝術課程現狀調研,常從高校定位、地緣特性、開課內容、實踐活動等層面展開反思與梳理;其二,單一門類藝術課程教學探究,聚焦公共藝術課程涵蓋的美術、音樂、舞蹈等類別,展開深度且具針對性的研究;其三,公共藝術課程教學改革探索,現有成果大多傾向于汲取專業藝術課程與其他學科交叉融合的經驗。值得注意的是,研究趨勢已從單一藝術課程轉向強調課程整合性和通識教育價值,反映了美育課程理解的深化。但將高校美育作為一個完整育人體系的研究仍鳳毛麟角。因此,高校美育課程研究在理論建構、內容創新及實用推廣方面亟待加強。

(二)核心概念界定

文化認同,作為一個深邃而多維的概念,根植于人類社會的集體記憶與共享價值之中,是維系民族團結、促進社會整合的核心紐帶。正如被學界廣泛接受的鄭曉云的觀點:文化認同是人類對于文化的傾向性共識與認可。這種共識與認可是人類對自然認知的升華,并形成支配人類行為的思維準則與價值取向。[1]。文化認同體現了人類對“我們是誰”及“我們歸屬于何處”的追問,可具體理解為兩個層面:一是其內容的廣泛性與社會性,涵蓋語言、宗教、習俗、藝術等方面,核心是理想信念與價值觀的認同;二是文化認同是一個動態構建的過程,涉及歷史記憶傳承、社會互動塑造及文化符號闡釋,分為感性認同、理性認知和價值形成三個階段。本文探討的文化認同,特指對中華優秀文化內容及價值觀的認同,并側重于感性認同、理性認知和價值形成三個遞進層次。

二、地方優秀文化與高校美育實踐的邏輯關系

(一)地方優秀傳統文化乃中華瑰寶之重要構成

中華優秀傳統文化是中華民族的智慧結晶,凝聚了中華民族共同的文化心理和價值取向。黨的十九大報告指出“堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮發展”[2],習近平文化思想強調“傳承和弘揚中華優秀傳統文化,關鍵是推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”[3],這為我們在新時代繼承和弘揚中華優秀傳統文化提供了方向指引。而地方優秀傳統文化作為中華優秀傳統文化不可或缺的組成部分,承載著豐富的歷史記憶與民族智慧。宛如璀璨星辰,點綴在華夏文明的浩瀚長河中,不僅彰顯了地域特色,更深刻體現了中華民族多元一體的文化格局。深入挖掘與傳承地方優秀傳統文化,不僅有助于我們更好地理解中華文化的歷史脈絡與文化邏輯,更是對民族文化自信的重塑與提升,對構建人類命運共同體背景下的文化交流互鑒具有深遠意義。

(二)地方優秀傳統文化為高校美育之發展源泉

地方優秀傳統文化作為美育發展之源,其深遠意義不僅在于提供教育資源,更在于塑造民族精神和審美意識。在全球化的今天,地方傳統文化僅是文化多樣性的體現,更是文化自信的根基。高校美育,作為培養全面發展人才的重要環節,應當從地方優秀傳統文化中汲取靈感。地方戲曲、民俗藝術、傳統工藝等文化形式,是地方優秀傳統文化的生動載體。在高校美育實踐中,通過組織學生參觀地方文化遺址、欣賞地方戲曲表演、參與傳統工藝制作等活動,讓學生親身體驗地方文化的魅力,感受其深厚的歷史底蘊。此外,鼓勵學生結合現代審美觀念和技術手段,對傳統文化進行創新性轉化和發展,不僅能夠豐富美育的實踐內容,還能激發學生的創造力和想象力,培養他們的創新精神和實踐能力。

(三)高校美育實踐乃地方文化傳承之重要載體

高校美育實踐是連接傳統與現代、文化與教育的橋梁,對于地方文化傳承至關重要。在多種文化思潮的席卷之下,地域性文化的獨特韻味面臨著被同化的風險,而高校美育實踐通過課程設置、藝術活動、社會實踐等多種形式,不僅傳授美學知識與技能,更深層次地挖掘與弘揚地方文化資源,使之在年輕一代心中生根發芽。這一過程不僅促進了大學生對本土文化的認同感與自豪感,還通過創新性的美育實踐,為地方文化注入新的活力,實現傳統文化的創造性轉化與發展。同時,地方高校美育實踐作為文化交流的平臺,促進不同地域文化間的互鑒與融合,為地方文化走向世界提供了可能。因此,深化高校美育課程實踐,不僅是教育領域內的一次革新,更是地方文化傳承與發展的重要路徑。

三、高校美育課程文化認同層次構建

(一)高校美育課程的屬性分析

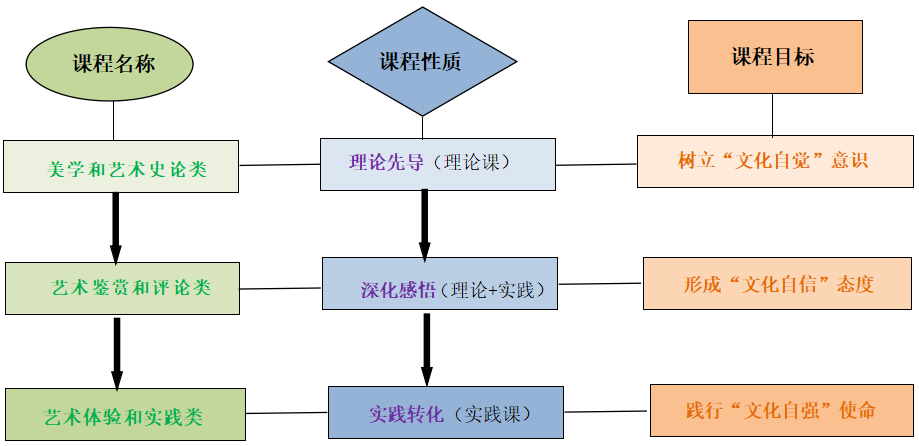

2022年11月,教育部辦公廳正式頒布了《高等學校公共藝術課程指導綱要》,該綱要明確規定了需設立美學與藝術史論類、藝術鑒賞與評論類、以及藝術體驗與實踐類三大類別的課程。這三類課程在內容和性質上各有特色,形成一種循序漸進的邏輯關系。具體而言,美學與藝術史論類課程構成了整個課程體系中的理論基石,側重于為學生提供扎實的藝術理論基礎與豐富的藝術歷史背景。藝術鑒賞與評論類課程結合理論與實踐,助力學生藝術鑒賞能力與批判性思維能力的提升。而藝術體驗與實踐類課程,則是在前兩類課程學習成果的基礎上,進一步深化學生的審美體驗與價值觀培養,通過一系列體驗與實踐活動,將學生在理論課程中學到的內在認知形式轉化為具體的藝術表現與創造。這三類課程相互補充,構成了完整的公共藝術課程體系,旨在全面提升學生的藝術素養和綜合能力。此外,三門課程的設置順序符合人對事物的認知規律。可圖示為:

圖1 公共藝術課程解析圖

(二)高校美育文化認同層次展現

對照高校美育中公共藝術三類課程的屬性,依據文化認同的三個階段,作為構建文化認同層次的關鍵,具體包括如下三個部分。

1.美學和藝術史論類課程:培養樹立“文化自覺 ”意識

此類課程不僅側重于藝術理論的深入講授,還強調在教學設計中巧妙融入優秀傳統文化精髓。通過系統解析傳統民俗、革命精神及非遺文化案例,將這些寶貴文化遺產與課程知識點緊密結合,使理論學習與文化傳承相得益彰。教師在授課過程中,運用生動案例引導學生思考文化價值,辨析文化現象,從而樹立學生正確的文化是非觀。同時,鼓勵學生參與地方文化調研活動,親身體驗和學習本土文化,加深對“文化自覺”重要性的理解,激發其保護與傳承文化的責任感。

2.藝術鑒賞和評論類課程:增強形成“文化自信 ”態度

此類課程通過多樣化的藝術鑒賞形式,深化大學生對優秀傳統文化的認識與理解。課程設計上,精選紅色文化和主旋律主題作為鑒賞對象,如“音樂鑒賞——紅色歌曲鑒賞”中,通過分析經典紅色歌曲的歷史背景、藝術特色,讓學生感受到歌曲中蘊含的革命精神與愛國情懷;“影視鑒賞——主旋律影視作品鑒賞”則通過剖析優秀影視作品的藝術成就與社會影響,展現中國故事的魅力。這種有針對性的教學內容,不僅豐富了課程的文化內涵,更讓學生逐漸形成對文化的堅定自信,為成為文化傳承與創新的中堅力量。

3.藝術體驗和實踐類課程:引領踐行“文化自強 ”使命

此類課程強調通過親身參與藝術活動,引領他們踐行“文化自強”的使命。課程設計注重活動的實踐性和創新性,結合校園特色與地方文化資源開展。在校園文化建設方面,通過舉辦藝術展覽、文化節、工作坊等形式,激發學生的創作熱情,提升藝術實踐能力。此外,與地方美術館、書法館、博物館等建立長期合作關系,形成多場地實踐聯動機制,為學生提供更廣闊的實踐平臺。借此,學生在實踐中探索文化傳承與創新的新路徑,真正將“文化自強”的使命內化于心、外化于行。

四、高校美育課程文化認同實踐路徑

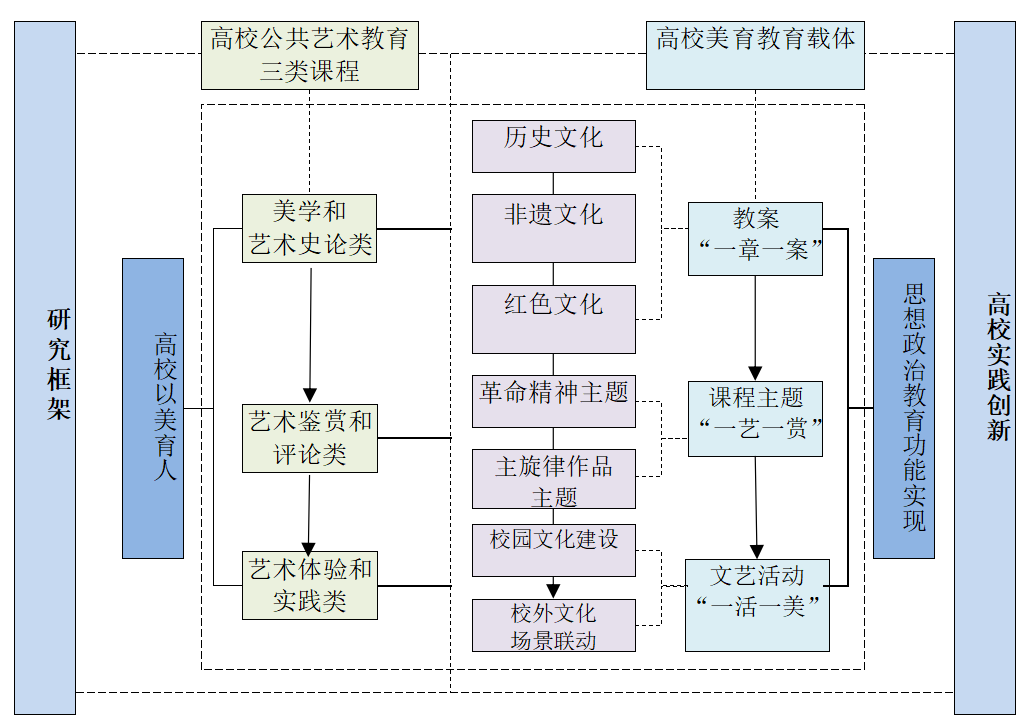

接受美學理論,由德國學者漢斯·羅伯特·姚斯所闡發,深刻地指出藝術作品的歷史本質,決不能被單純的藝術品生產的考察和作品描述所抹殺。[4]藝術作品的教育與娛樂功能,是在讀者積極主動的閱讀過程中得以實現的。讀者作為主動的接受者,其生物性及社會性本質均深刻地影響著接受活動的進行。當代大學生作為高校美育的主體,其對接程度直接影響美育課程成效。因此,美育課程的文化認同實踐應深植于公共藝術課程,融合接受美學理念與地方優秀文化,以增強美育成效并喚醒學生文化自覺。為此,我們嘗試構建一種全新的“1+3+N”高校美育創新實踐育人機制,具體內容如下。

(一)以“一章一案”地方優秀傳統文化加強美學和藝術史論類課程建設

“一章一案”即一個章節一個教案。精心將地方優秀傳統文化精髓,諸如江蘇淮安的淮劇、大運河文化、淮揚文化、鐵軍精神及周恩來精神等,以專題形式融入教案設計,精心構思教學路徑,切實達成課程育人目標。在教學中,引導學生通過查閱文獻、影像資料等方法深入研究,挖掘文化的發展歷史、人文精神、美學風格等,在此過程中,使學生充分領略中華優秀傳統文化蘊含的美學思想和文化價值,潛移默化地受到中華民族精神的熏陶,培養學生正確的文化是非觀,保持對中國優秀傳統文化的堅定與清醒。

(二)以“一藝一賞”多模態教學手段推動藝術鑒賞和評論類課程建設

“一藝一賞”即一門藝術一個鑒賞主題。在音樂鑒賞、影視鑒賞等課程中,巧妙融入紅色文化和主旋律元素,如“音樂鑒賞:紅色歌曲的魅力”“影視鑒賞:主旋律影視的輝煌”等,讓傳統藝術形式煥發新生。通過學生的學習、討論、展演及鑒賞評比等多元形式,為傳統藝術注入活力,挖掘其深層價值,使學生既能領略其“形”,又能洞察其“神”,充分發揮文化的浸潤作用。通過感受、體驗、創造等審美實踐活動,加深學生對民族精神、家國情懷的理解,提升文化主體意識,增強對中國優秀文化的認同與自信。

(三)以“一活一美”多場地教學形式豐富藝術體驗和實踐類課程建設

“一活一美”即一個活動一次美育教育。不僅進行美育知識與技能的傳授,同時強調藝術中的德育內容。一方面推動高雅藝術進校園,例如徐州琴書、徐州面塑、徐州箱包的手工藝術進校園,通過校園文化建設,激發美育創新實踐;另一方面,與地方美術館、書法館、博物館等社會資源的聯動,例如徐州市博物館、李可染故居、徐州漢畫像石館等,用活社會文化藝術資源,構建多場地教學聯動機制,讓學生深入感受文化歷史的變遷與脈絡,培養學生以沉浸式角色體驗,合理闡釋和表達藝術背后的精神內涵。從而,講好“中國故事”,傳播“中國精神”,踐行“建設社會主義文化強國”的使命擔當。

圖2 “1+3+N”高校美育創新實踐育人機制框架

五、結論

在新時代美育浪潮下,高校美育課程與文化認同構建緊密相連。地方優秀文化不僅是中華傳統文化的璀璨拼圖,更是高校美育取之不盡的富礦。反之,高校美育實踐成為地方文化傳承創新的有力依托,為古老文化抵御同化風險、注入鮮活生命力。高校美育課程層次分明,暗合認知規律,從文化自覺到自信、自強,逐步深化學生的文化認同。為實現以美育人目標,推出“1+3+N”育人機制,“一章一案” 讓史論課程扎實落地,“一藝一賞” 激活鑒賞課程,“一活一美” 充實實踐課程。總之,高校美育課程唯有扎根地方文化,善用創新策略,才能培育出兼具審美素養與深厚文化認同的時代新人,為中華文化的賡續與繁榮注入源源不斷的青春力量,奏響文化傳承與發展的激昂樂章。

文章來源:《新美域》 http://www.007hgw.com/w/qk/29468.html

- 2025年中科院分區表已公布!Scientific Reports降至三區

- 2023JCR影響因子正式公布!

- 國內核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學者

- 我用了一個很復雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。

- CSSCI官方早就公布了最新南核目錄,有心的人已經拿到并且投入使用!附南核目錄新增期刊!

- 北大核心期刊目錄換屆,我們應該熟知的10個知識點。

- 注意,最新期刊論文格式標準已發布,論文寫作規則發生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學術論文編寫規則

- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經“絕種”了

- 職稱話題| 為什么黨校更認可省市級黨報?是否有什么說據?還有哪些機構認可黨報?

- 《農業經濟》論文投稿解析,難度指數四顆星,附好發選題!

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com